Collecte et analyse de données en santé et en sécurité du travail

La méthodologie employée

Sources de données

Les données sur les lésions professionnelles proviennent du Dépôt de données central et régional (DDCR) de la CNESST. Ces données administratives contiennent notamment des informations permettant de décrire la lésion, le travailleur qui en est victime et son employeur. On y trouve également des renseignements sur la sévérité de la lésion et les atteintes à la santé du travailleur ainsi que sur les frais et indemnités qui en découlent. Le DDCR ne fournit cependant pas une mesure précise du nombre de travailleurs couverts par le régime de SST.

Pour pallier l’absence d’informations détaillées à la CNESST sur les effectifs de travailleurs couverts et les heures travaillées, certains indicateurs de SST sont produits à partir d’un croisement entre les données sur les lésions professionnelles de la CNESST et celles sur la main-d’œuvre de Statistique Canada (Recensement de la population, EERH, EPA). Le croisement de ces sources permet de calculer divers indicateurs, tandis que d’autres reposent uniquement sur les données de la CNESST.

Portée et limites des indicateurs

Les indicateurs de lésions professionnelles reflètent seulement les cas déclarés et acceptés par la CNESST. Par ailleurs, en raison de différences de classification entre les données de la CNESST et de Statistique Canada, une répartition des professions en trois catégories (manuel, non manuel, mixte) est utilisée, tandis que des regroupements sont faits pour certaines activités économiques, qui reposent sur la classification SCIAN 2017.

D’autre part, une méthode d’imputation de la catégorie professionnelle a été appliquée aux dossiers de lésions de la CNESST pour lesquels la profession est inconnue. Cette méthode vise à répartir ces dossiers selon la distribution par catégorie professionnelle des lésions acceptées dont la profession est connue et partageant des caractéristiques similaires (industrie, sexe, présence de jours indemnisés, catégorie de dossier (maladie ou accident), groupes d’âge, présence d’APIPP). Cette imputation est susceptible d’entraîner un certain biais dans la distribution des lésions par catégorie professionnelle.

Mise en garde sur l’utilisation des résultats

Les données et indicateurs de lésions professionnelles ont été compilés, traités et analysés pour les besoins de l’IRSST. Ainsi, les résultats peuvent différer de ceux publiés par la CNESST ou d’autres organismes en raison de différences méthodologiques. La comparaison des résultats avec d’autres sources doit être faite avec prudence.

Taux de fréquence en équivalent temps complet (ETC) des lésions professionnelles

Le taux de fréquence ETC est le résultat du rapport du nombre de lésions professionnelles survenues au cours d’une période de temps sur le nombre de travailleurs ETC durant cette même période. Un travailleur ETC correspond à 2 000 heures travaillées. Exprimé en pourcentage (%), ce taux représente une bonne approximation du risque de subir une lésion professionnelle au cours d’une année de travail à temps complet (2 000 heures). Ce taux correspond au taux de fréquence tel que proposé par les conventions internationales.

Le fait de considérer les heures travaillées dans le calcul du nombre de travailleurs ETC permet d’obtenir un taux de fréquence qui tient compte, en quelque sorte, de la durée d’exposition au risque de lésion professionnelle.

Le taux de fréquence ETC peut être calculé pour l’ensemble des lésions acceptées par la CNESST ou pour le sous-ensemble des lésions acceptées ayant entraîné une perte de temps indemnisée par la CNESST. Il pourrait aussi être calculé pour d’autres sous-ensembles, par exemple les lésions ayant entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique (APIPP).

Méthode de calcul

Nombre de lésions professionnelles survenues durant la période t

X 100

Nombre de travailleurs ETC durant la période t

Numérateur

Fichiers administratifs de la CNESST.

Dénominateur

Recensement de la population (ajustement avec EERH) ou EPA de Statistique Canada.

Durée moyenne d’indemnisation par lésion professionnelle

La durée moyenne d’indemnisation par lésion professionnelle est le résultat du rapport du nombre total de jours indemnisés pour les lésions professionnelles survenues au cours d’une période t sur le nombre de ces lésions professionnelles survenues durant la période t.

La durée moyenne d’indemnisation peut être interprétée comme un indicateur de gravité dans la mesure où l’on présume que plus une lésion est grave, plus le nombre de jours d’indemnisation nécessaires au rétablissement et à la réadaptation sera élevé.

Les jours indemnisés, comptés en jours civils, incluent ceux suivant l’événement initial, ainsi que ceux suivant les rechutes, récidives ou aggravations. Ces jours sont cumulés de l’événement initial jusqu’à la dernière mise à jour des données (période de maturité des données). Il est généralement préconisé de sélectionner les lésions avec perte de temps indemnisée (PTI) afin de mesurer la durée moyenne d’indemnisation uniquement pour les cas ayant engendré des jours d’absence.

Durée moyenne d’indemnisation par lésion professionnelle

La durée moyenne d’indemnisation par lésion professionnelle est le résultat du rapport du nombre total de jours indemnisés pour les lésions professionnelles survenues au cours d’une période t sur le nombre de ces lésions professionnelles survenues durant la période t ayant entraîné une perte de temps indemnisée par la CNESST.

La durée moyenne d’indemnisation peut être interprétée comme un indicateur de gravité dans la mesure où l’on présume que plus une lésion est grave, plus le nombre de jours d’indemnisation nécessaires au rétablissement et à la réadaptation sera élevé.

Les jours indemnisés, comptés en jours civils, incluent ceux suivant l’événement initial, ainsi que ceux suivant les rechutes, récidives ou aggravations. Ces jours sont cumulés de l’événement initial jusqu’à la dernière mise à jour des données (période de maturité des données).

Méthode de calcul

Nombre de jours indemnisés pour des lésions professionnelles survenues durant la période t

Nombre de lésions professionnelles survenues durant la période t ayant entraîné des jours indemnisés

Numérateur

Fichiers administratifs de la CNESST.

Dénominateur

Fichiers administratifs de la CNESST.

Taux de fréquence-gravité ETC

Cet indicateur est une mesure synthétique qui combine le taux de fréquence ETC et la durée moyenne d’indemnisation.

L’indicateur de fréquence-gravité correspond au nombre moyen de jours indemnisés par travailleur ETC. Cet indicateur constitue une estimation de l’effet combiné de la fréquence et de la gravité des lésions.

Les jours indemnisés, comptés en jours civils, incluent ceux suivant l’événement initial ainsi que ceux suivant les rechutes, récidives ou aggravations. Ces jours sont cumulés de l’événement initial jusqu’à la dernière mise à jour des données (période de maturité des données). Le calcul du taux de fréquence-gravité, qui utilise les heures travaillées pour estimer le nombre de travailleurs ETC, permet de mieux tenir compte de la durée d’exposition au risque d’une lésion professionnelle.

Méthode de calcul

Numérateur

Fichiers administratifs de la CNESST.

Dénominateur

Recensement de la population (ajustement avec EERH) ou EPA de Statistique Canada.

Les coûts totaux correspondent à la somme de plusieurs éléments :

Coûts des lésions professionnelles

Les indicateurs économiques permettent de mesurer les conséquences globales des lésions professionnelles et visent, entre autres, à déterminer quels groupes de travailleurs ont les problèmes de SST les plus coûteux (sur les plans financiers et humains).

Trois types d’indicateurs économiques sont produits par l’IRSST : les coûts totaux, le coût moyen par lésion, ainsi que le coût moyen par travailleur ETC. Ces indicateurs économiques permettent d’établir pour quels groupes de travailleurs et quels types de lésions les coûts sont les plus importants.

Les coûts des lésions professionnelles sont probablement sous-estimés en raison de limites méthodologiques. Les débours, ayant une maturité moyenne de trois ans, excluent ceux survenus après cette période. De plus, les indicateurs couvrent uniquement les lésions déclarées et acceptées par la CNESST et certains coûts ne sont pas inclus (dommages matériels, heures supplémentaires, etc.). Une interprétation prudente des résultats est donc recommandée, en privilégiant les classements aux montants affichés.

Coûts des lésions professionnelles

Les indicateurs économiques permettent de mesurer les conséquences globales des lésions professionnelles et visent, entre autres, à déterminer quels groupes de travailleurs ont les problèmes de SST les plus coûteux (sur les plans financiers et humains).

Trois types d’indicateurs économiques sont produits par l’IRSST : les coûts totaux, le coût moyen par lésion, ainsi que le coût moyen par travailleur ETC. Ces indicateurs économiques permettent d’établir pour quels groupes de travailleurs et quels types de lésions les coûts sont les plus importants.

Les coûts des lésions professionnelles sont probablement sous-estimés en raison de limites méthodologiques. Les débours, ayant une maturité moyenne de trois ans, excluent ceux survenus après cette période. De plus, les indicateurs couvrent uniquement les lésions déclarées et acceptées par la CNESST et certains coûts ne sont pas inclus (dommages matériels, heures supplémentaires, etc.). Une interprétation prudente des résultats est donc recommandée, en privilégiant les classements aux montants affichés.

Méthode de calcul

Les coûts totaux correspondent à la somme de plusieurs éléments :

Frais médicaux

L’ensemble des dépenses encourues pour soigner et réhabiliter une personne blessée ou malade à la suite d’une lésion professionnelle, selon les données de la CNESST.

Coûts salariaux

Heures non travaillées (ou non productives), mais payées sous forme de salaires et avantages sociaux par l’employeur, le jour de l’accident. Ainsi, une demi-journée de travail perdue a été attribuée à chaque accident, ce qui correspond à la perte moyenne estimée.

Productivité perdue

La valeur du travail rémunéré et non rémunéré qui n’est plus effectué par le travailleur ayant subi la lésion, excluant la journée de l’accident.

Perte de salaire

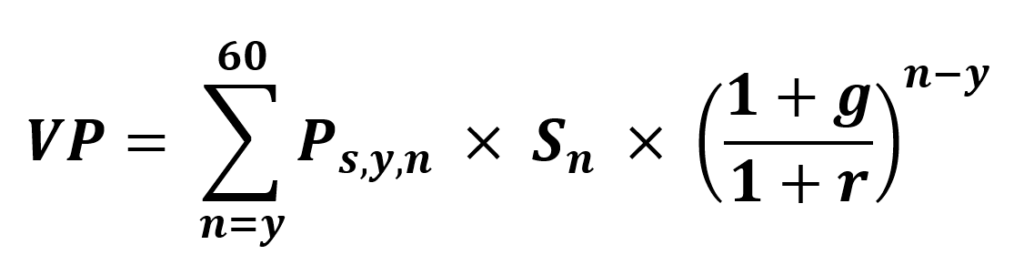

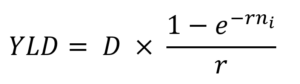

Pour les lésions avec jours indemnisés, le salaire brut journalier (salaire hebdomadaire divisé par 7) du travailleur est multiplié par le nombre de jours indemnisés (mesuré en jours civils ). Pour les décès, la méthode du capital humain est utilisée. Cette méthode actualise les salaires bruts futurs à partir de l’année du décès jusqu’à l’année anticipée de la retraite. Le modèle est le suivant :

- VP est la valeur présente des revenus futurs.

- Ps,y,n est la probabilité qu’une personne de sexe s et d’âge y survive jusqu’à l’âge n.

- Sn est le salaire annuel du travailleur à l’âge n (ajusté pour la croissance des salaires).

- g est le taux de croissance de la productivité du travail (1 %).

- r est le taux d’actualisation réel (3 %).

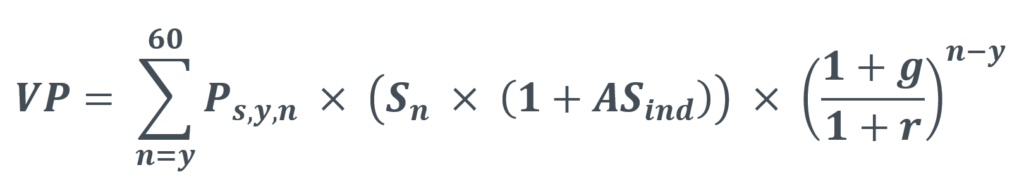

Avantages sociaux

Certains travailleurs obtiennent des avantages sociaux, qui sont payés par les employeurs et qui peuvent être considérés comme faisant partie du coût de la main-d’œuvre. Des données personnalisées provenant de Statistique Canada permettent d’attribuer des taux d’avantages sociaux spécifiques à chaque industrie. Un terme ASind est donc ajouté à l’équation précédente :

Travail ménager non rémunéré

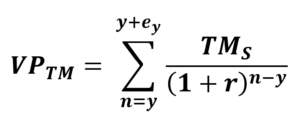

Tâches domestiques, entretien de la maison, etc. Pour les lésions ayant des jours indemnisés, on multiplie le nombre de jours par la valeur quotidienne du travail ménager. La valeur annuelle du travail ménager est estimée à 19 397 $ pour une femme et de 11 970 $ pour un homme (Hamdad, 2003). Ensuite, le montant est multiplié par 90 % pour tenir compte du fait que ce n’est pas l’intégralité du travail ménager qui ne peut plus être effectué. Dans le cas de décès, on utilise la formule suivante :

- VPTM est la valeur présente du travail ménager non effectué.

- TMs est la valeur annuelle du travail ménager pour un individu de sexe s.

- y correspond à l’âge au décès du travailleur.

- ey est le nombre moyen d’année de vie restantes (espérance de vie) à l’âge y.

- r est le taux d’actualisation réel (3 %).

Coûts administratifs

Coûts de roulement du personnel (recrutement, formation, etc.). D’abord, les lésions ayant engendré un roulement de personnel sont identifiées (ex. : décès par accident, travailleurs identifiés inemployables). Ensuite, le salaire annuel du travailleur est multiplié par 30 %, ce qui constitue une estimation conservatrice du coût du roulement de personnel.

Coûts humains

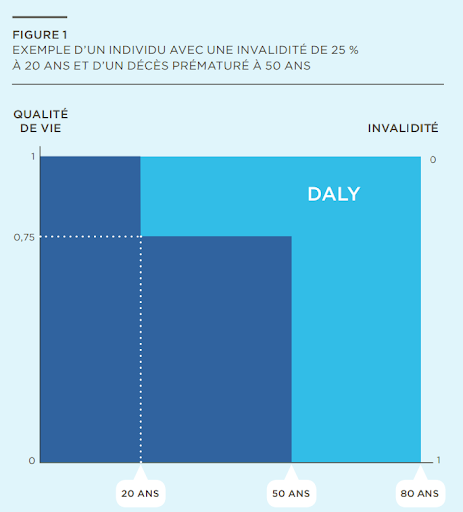

Valeur du changement de la qualité de vie du travailleur et de son entourage (famille, amis et autres membres de la communauté); durée de ces changements; années potentielles de vie perdues (décès). D’abord, il faut estimer les années de vie corrigées de l’incapacité ou DALY (Disability-Adjusted Life Year – anglais) pour chacune des lésions professionnelles acceptées qui engendrent soit un décès ou une incapacité permanente. Un DALY équivaut à une année de vie perdue en bonne santé.

Le poids associé à l’incapacité (D) est déterminé par l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique (APIPP), qui est une donnée présente dans les fichiers administratifs de la CNESST. La valeur de D varie de 0 (taux d’APIPP de 0 %) à 1 (taux d’APIPP de 100 %). Dans les rares cas où le taux d’APIPP dépasse les 100 %, la valeur de D est plafonnée à 1, afin de ne pas surestimer les coûts.

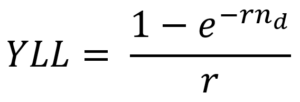

- YLL est le nombre d’années potentielles de vie perdues (years of life lost).

- YLD est le nombre d’années vécues avec une incapacité en tenant compte de l’importance de cette incapacité (years of life with disabilities).

- nd est l’espérance de vie restante à l’âge du décès.

- ni est l’espérance de vie restante à l’âge du début de l’incapacité permanente.

- D est le poids de l’incapacité (entre 0 et 1).

- r est le taux d’actualisation réel (3 %).

- e est la constante de Néper (2,718 …).

Illustrons la situation d’un individu qui est atteint d’une lésion à l’âge de 20 ans (figure 1). Cette lésion entraîne une invalidité de 25 % (donc une qualité de vie réduite à 75 %) et un décès prématuré à l’âge de 50 ans. En ne tenant pas compte de l’actualisation, la lésion a pour conséquence d’engendrer 37,5 DALY, selon une espérance de vie de 80 ans. Le calcul se fait en calculant l’aire de la zone bleu pâle dans la figure 1.

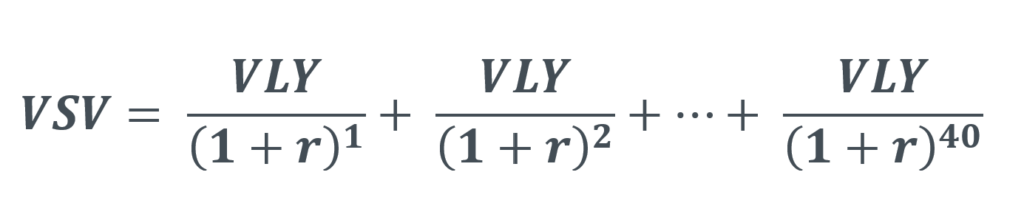

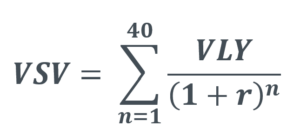

Le calcul des coûts humains se fait par la suite en multipliant le nombre de DALY par la valeur statistique d’une année de vie. Celle-ci s’obtient en isolant la variable VLY dans la formule suivante :

- VSV est la valeur statistique d’une vie humaine.

- VLY est la valeur statistique d’une année de vie (value of a statistical life year)

- r est le taux d’actualisation réel (3 %).

La valeur statistique d’une vie humaine utilisée dans nos estimations est tirée du Guide de l’analyse avantages-coûts des projets publics en transport du ministère des Transports du Québec. À titre d’exemple, la VSV mentionnée dans ce guide s’élève à 3 533 667 $, en dollars de 2015 (Ministère des Transports du Québec, 2017), ce qui permet d’obtenir une VLY de 152 875 $. Cette valeur peut varier selon les révisions futures de ce guide.

Références

Hamdad, M. (2003). Valuing Households’ Unpaid Work: Comparisons between 1992 and 1998. : Statistics Canada.

Ministère des Transports du Québec. (2017). Guide de l’analyse avantages-coûts des projets publics en transport routier : paramètres (Valeurs de 2015).

Glossaire

Que signifient les acronymes et autres termes spécialisés?

Accident du travail

« Un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle » (LATMP, art. 2). Il s’agit plus spécifiquement de nouveaux cas d’accidents du travail, déclarés à la CNESST et acceptés par celle-ci. Les rechutes, récidives et aggravations subséquentes à un accident du travail déclaré et accepté ne sont pas considérées comme un nouvel accident du travail en soi, mais leurs conséquences (jours d’indemnisation, débours, coûts etc.) sont comptabilisées avec l’événement d’origine lorsqu’elles font l’objet d’une réclamation acceptée par la CNESST.

Agent causal de lésion

Désigne l’objet, la substance, l’exposition ou le mouvement du corps qui a produit ou infligé directement la blessure ou la maladie préalablement établie (ex. : machine à carder, scie sauteuse, huile de coupe).

Amalgame d’industries

Voir Industries amalgamées.

Atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique (APIPP)

Handicap irréversible chez une travailleuse ou un travailleur causé par une lésion professionnelle (blessure ou maladie).

Catégorie professionnelle

Découpage de l’ensemble des professions en trois catégories, soit les professions manuelles, les professions non manuelles et les professions mixtes, selon une méthodologie développée par l’IRSST.

Classification canadienne descriptive des professions (CCDP)

Classification des professions de 1971 du ministère de la Main-d’œuvre et de l’Immigration et de Statistique Canada. Cette classification est celle utilisée par la CNESST jusqu’à 2023.

Classification nationale des professions (CNP)

Classification des professions produite par Emploi et Développement social Canada et Statistique Canada. La version de 2016 de cette classification est celle utilisée par la CNESST à partir de 2023.

Coûts des lésions professionnelles

Somme des frais médicaux, des coûts salariaux, de la productivité perdue, des coûts administratifs et des coûts humains. En savoir plus

Débours

Somme de tous les montants versés par la CNESST, pour un dossier de réclamation d’un travailleur ayant adressé une demande d’indemnisation qui a été acceptée.

Durée d’indemnisation

Nombre de jours pour lesquels la CNESST a versé des indemnités d’IRR au travailleur blessé. Ces jours sont comptabilisés en jours de calendrier et non en jours de travail.

Employé

Catégorie de travailleur dont les effectifs et les heures travaillées sont utilisés comme estimation du nombre de travailleurs couverts par le régime provincial d’indemnisation des lésions professionnelles. Cette catégorie comprend, selon le dictionnaire du recensement de 2021 de Statistique Canada, « les personnes travaillant pour le compte d’un employeur. Elle englobe les personnes qui ont travaillé pour un salaire, pour un traitement, à la commission, pour des pourboires, à la pièce ou contre rémunération « en nature » (paiements sous forme de biens ou de services plutôt qu’en espèces) ».

Équivalent temps complet (ETC)

L’estimation du nombre de travailleurs en équivalent temps complet s’effectue à partir des heures travaillées; un travailleur ETC équivaut à 2 000 heures travaillées. Apposé à un indicateur, « ETC » dénote que celui-ci a été calculé à partir d’un tel effectif de travailleurs.

Événement d’origine

Terme utilisé par la CNESST pour désigner l’événement à l’origine de la lésion professionnelle. Les événements subséquents peuvent être des rechutes, des récidives ou des aggravations.

Genre d’accident ou d’exposition

Manière dont la blessure ou la maladie a été produite ou infligée par l’agent causal de lésion (ex. : chute au même niveau, accident de la route, mouvement répétitif).

Indemnité de remplacement du revenu (IRR)

Indemnités payées par la CNESST pour compenser la perte de revenu lorsqu’il y a une interruption de travail en raison d’une lésion professionnelle.

Industrie

Terme générique pour désigner l’un ou l’autre des niveaux du SCIAN, à savoir secteur (radical à deux chiffres), sous-secteur (radical à trois chiffres), groupe (radical à quatre chiffre), classe (radical à cinq chiffres) et classe nationale (radical à six chiffres).

Industries amalgamées (ou amalgame d’industries)

Regroupement de certaines industries en raison des différences entre le Système de Classification des Industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) utilisé à Statistique Canada et la version adaptée par la CNESST pour ses besoins.

Lésion professionnelle acceptée

Blessure ou maladie qui survient par le fait ou à l’occasion du travail, et qui est reconnue et acceptée par la CNESST. Dans les données présentées, les rechutes, récidives et aggravations ne sont pas considérées comme une nouvelle lésion professionnelle en soi, mais leurs conséquences (jours d’indemnisation, débours, coûts, etc.) sont comptabilisées avec l’événement à l’origine de l’accident ou de la maladie professionnelle.

Lésion professionnelle avec perte de temps indemnisée (PTI)

Lésion professionnelle acceptée ayant un nombre de jours indemnisés positif.

Maladie professionnelle

Maladie contractée par le fait ou à l’occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail (LATMP, art. 2). Dans les données présentées, il s’agit plus spécifiquement de nouveaux cas de maladie professionnelle acceptés par la CNESST. Ainsi, les rechutes, récidives et aggravations ne sont pas considérées comme une nouvelle maladie professionnelle en soi, mais leurs conséquences (jours d’indemnisation, débours, coûts, etc.) sont comptabilisées avec l’événement d’origine.

Maturité des données

La période écoulée entre la date de la survenue de la lésion et la date de la dernière mise à jour des données utilisées pour les calculs est dite « période de maturité des données ».

Nature de la lésion

La ou les principales caractéristiques physiques de la blessure ou de la maladie (ex. : entorse, fracture, coupure).

Profession manuelle

Profession dans laquelle l’activité physique joue un rôle prédominant (métiers de la construction, manœuvre, ouvrier spécialisé, aide-infirmière, opératrice de machine à coudre, etc.).

Profession mixte

Profession qui nécessite l’exécution d’activités physiques légères et continues, ou intenses, mais ponctuelles (infirmière diplômée, coiffeur, technicien, caissier, agent de police, etc.).

Profession non manuelle

Profession pour laquelle l’activité physique joue un rôle mineur (personnel administratif, enseignant, avocat, etc.).

Réadaptation

Une lésion est considérée comme ayant nécessité de la réadaptation si le dossier d’indemnisation contient un montant d’IRR pour réadaptation positif ou une somme de débours pour frais de réadaptation positive. Les lésions répondant à ces critères sont dites « avec réadaptation ».

Siège de lésion

La partie du corps qui est directement affectée par la nature de la blessure ou de la maladie.

Taux de fréquence en équivalent temps complet (ETC) des lésions professionnelles

Le taux de fréquence ETC est le résultat du rapport du nombre de lésions professionnelles survenues au cours d’une période de temps sur le nombre de travailleurs ETC durant cette même période. Voir la définition complète

Trouble musculosquelettique (TMS)

Les TMS sont définis en fonction du genre d’accident ou d’exposition, du siège et de la nature de la lésion. Ils correspondent aux lésions professionnelles (accidents ou maladies) acceptées par la CNESST, qui résultent d’efforts excessifs, de gestes répétitifs, de postures statistiques prolongées, de postures inadéquates ou de vibrations ayant causé des lésions aux structures musculosquelettiques de la région cervicale, du dos (rachis), du tronc, des membres supérieurs et inférieurs, ainsi que de l’appareil circulatoire et du système nerveux. Les principales natures de ces lésions sont les entorses, foulures, ligamentites, bursites, synovites, tendinites, affections du dos, syndromes du canal carpien, douleurs, arthrites et arthroses. Le protocole d’extraction des données est basé sur celui développé en 2012 par la CNESST en collaboration avec l’INSPQ et l’IRSST. En plus des critères d’extraction utilisés par la CNESST, la définition employée par l’IRSST inclut également les maladies professionnelles dont le siège est associé aux TMS, mais dont le code de nature et/ou de genre est imprécis ou manquant.

APIPP :

Atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique

CCDP :

Classification canadienne descriptive des professions

CNP :

Classification nationale des professions

CNESST :

Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail

CV :

Coefficient de variation

DALY (disability-adjusted life year) :

Année de vie corrigée de l’incapacité

EERH :

Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail

EPA :

Enquête sur la population active

ETC :

Équivalent temps complet

IRR :

Indemnité de remplacement du revenu

LATMP :

Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

MTQ :

Ministère des Transports du Québec

PTI :

Perte de temps indemnisée

n.c.a. :

Non classé ailleurs

n.p. :

Non précisé

SCIAN :

Système de classification des industries de l’Amérique du Nord

SST :

Santé et sécurité du travail

YLD (years of life with disabilities) :

Nombre d’années vécues avec une incapacité

YLL (years of life lost) :

Nombre d’années potentielles de vie perdues

VLY (value of a statistical life-year) :

Valeur statistique d’une année de vie

VSV :

Valeur statistique d’une vie humaine